本日はDTC-300ESの修理です。DTC-1000ES、DTC-500ESに続き1989年に発売され、ローコスト化のために銅メッキシャシやサイドウッドなどの贅沢な装備をそぎ落とした普及機です。SONY製では水平ローディング機構を採用した最終モデルです。

今回の機体はトレイは開閉しますが、テープ走行不可といった状態です。

普及機といえども、大型の電源などで中身は詰まっています。水平ローディングメカは500ESと同じです。

トレイの開閉が頼りない感じがしましたが、ベルトがヨレヨレです。交換が必要です。

トレイメカとコネクタ類を外し、心臓部を取り出します。

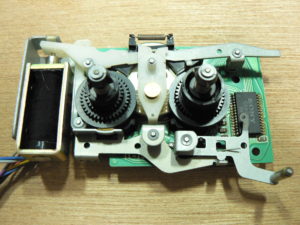

メカをひっくり返して、構成パーツを点検します。

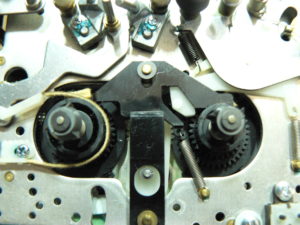

リールメカです。ソレノイドOFFの状態でリールにブレーキが効いているかチェックします。右側のパッドがズレてブレーキが効いていませんので補修します。次にソレノイドONの状態でスムーズに回転するか確認します。

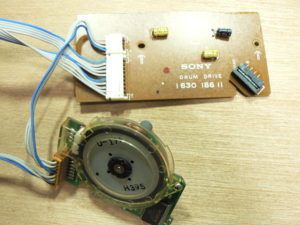

MDボードとキャプスタンモーターです。ここが問題になることは稀です。

リングギヤの左上に見える大小のギアに欠けがないか点検です。OKです。しかし、リングギヤはやはり固着しています。このまま使用し続けるとギヤが破損します。

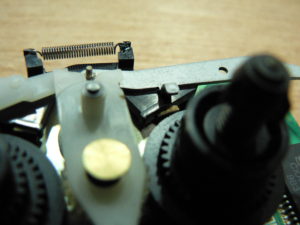

もうひとつのウィークポイント、ロータリーエンコーダーのギヤ割れです。右側の穴の周りが割れています。いずれ真っ二つに割れて不動になりますので、特殊な接着剤で補修&補強します。中心の軸も少し削り、ギヤに掛かる応力を減らします。

元通りに組み立てて、試運転です。テープに重しを載せ、トレイメカを仮接続する必要があります。再生は良好ですが、巻き戻しができません。

左右リールの上部にあるパッドが外れて強力なブレーキが掛かっていたのが原因でした。このパッドは、早送り・巻き戻し時にリールに抵抗を与えて回転を安定させるために付いています。

再び試運転です。ところが、再生後、数分~数十分でいきなり停止してしまいます。原因は上の写真の右下に見えるテープ検出スィッチの接触不良でした。

最後にRFシグナルの点検、録再チェックを行い修理完了です。動作音質良好です。この機種はロングモードが未対応ですが、造りが堅牢で古き良き時代のSONY製品のひとつと言えるでしょう。